La prima cosa che Alessandro Gamba, per tutti Sandro, mi dice è che lui è stato prima di tutto un uomo molto fortunato «perché in tutta la mia carriera ho sempre avuto buoni giocatori. Uno può essere anche il miglior allenatore del mondo ma senza i giocatori non si va da nessuna parte, perciò quello che ho sempre cercato di fare durante la mia carriera è stato il trasformare un gruppo di grandi individualità in una squadra». Ci troviamo nella sua casa di Arese, in uno di quegli ormai sempre più rari pomeriggi d’agosto in cui il caldo della provincia milanese sembra poter concedere una piccola tregua, salvo poi rimangiarsi la promessa già al calare della sera. Quando mi apre le porte del suo studio il mio sguardo viene catturato da una pila enorme di dischi jazz poggiati sul tavolo accanto alla libreria e, istintivamente, mi tornano in mente Holger Geschwindner e le sue teorie sull’importanza della musica nello sviluppo di un senso del ritmo e del gioco per competere ad alto livello; e penso che sì, gli americani hanno assolutamente ragione quando dicono che «real recognize real». Anche se avrei scoperto ben presto che il primo incontro tra il coach dell’Italia campione d’Europa a Nantes nel 1983 e l’ex allievo di Theo Clausen era stato abbastanza controverso.

Sandro Gamba è stato un totem della pallacanestro europea e mondiale. Varese, Milano (da assistente del leggendario Cesare Rubini), Torino, Virtus Bologna, la Nazionale, l’intero movimento cestistico italiano: ognuna di queste realtà gli deve tanto, anzi tantissimo, in termini di gloria, successi, trofei, credibilità. Per questo quando, nel 1996, gli viene chiesto di diventare l’allenatore del Team World nella seconda edizione del Nike Hoop Summit che si disputa a Charlotte la risposta è quasi scontata. La seconda parentesi alla guida dell’Italbasket – culminata nell’argento agli Europei di Roma del 1991 dietro la Jugoslavia campione del mondo in carica ma comunque già in disfacimento a causa delle conseguenze della guerra civile – si era conclusa quattro anni prima e così anche la sua carriera di capo allenatore ad altissimo livello. Ma dimostrare di essere in grado di rendere squadra anche un gruppo di giovani talentuosi, affamati e che tendono a un individualismo feroce, derivante dalla necessità e dall’urgenza di mettersi in mostra, è una sfida troppo stimolante per non essere colta al volo.

«È stato un lavoro diverso, a tratti molto divertente e che ha significato tanto per me soprattutto negli anni successivi, perché con i grandi club e con le Nazionali per certi versi mi trovavo quasi sempre legato a determinati nomi e a determinati giocatori; lì invece ero libero di fare più o meno quello che volevo, ma soprattutto mi trovavo ad allenare dei ragazzi che in ogni singolo allenamento mettevano un’intensità, una cattiveria e una ferocia che non avevo mai visto prima. Non ho mai avuto bisogno di spronarli o di tenere alta la concentrazione, perché ci pensavano da soli. Per molti di loro quella era un’occasione che difficilmente si sarebbe ripresentata e quindi mi davano tutto quello che avevano, si impegnavano come dei matti. Avere un posto in quella squadra poteva cambiargli la vita».

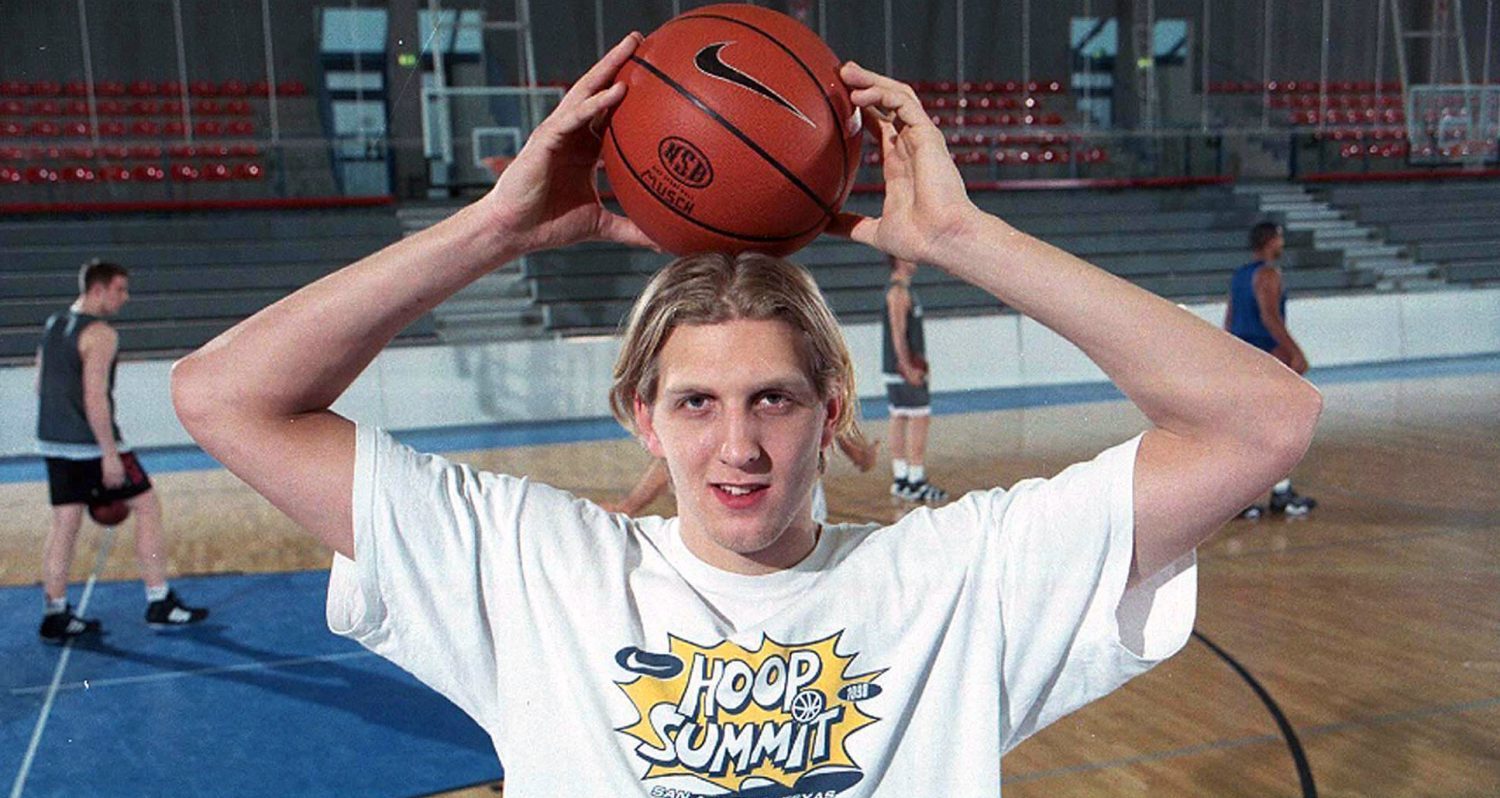

Due anni dopo tra quei ragazzi c’è anche Dirk Nowitzki. Il suo nome è stato tra i primi che Gamba si è visto fare quando si è trattato di stilare la lista della squadra del 1998, anche perché le referenze avute dai suoi contatti in Germania non lasciavano molto spazio a interpretazioni di altro tipo. Ma allenarlo, osservarlo mentre mette palla per terra e si prende qualsiasi tipo di tiro dal palleggio con una facilità disarmante, vedergli mettere in pratica ogni indicazione che gli viene impartita, è tutta un’altra storia, è la scintilla che riaccende il fuoco del coach che vive per insegnare a giocatori così, per essere parte di una storia in perenne divenire: «Quando l’ho visto ho pensato subito che fosse uno che non c’entrasse molto con gli altri. Era bravo, certo, ma la questione non riguardava il suo talento, che era fuori discussione, ma la sua disciplina, la sua capacità di assorbire ed eseguire immediatamente ciò che gli veniva detto. Il classico tedesco che esegue gli ordini ma con un istinto e una qualità di un livello superiore. Fare l’allenatore, insegnare ai giocatori più giovani il modo giusto di fare le cose mi è sempre piaciuto, ma con Nowitzki è stato qualcosa di diverso perché era uno di quelli di cui potevi intuire la parabola, uno di quelli che sapevi sarebbe migliorato ad ogni partita e ad ogni allenamento. Per chi come me ama il basket era una soddisfazione impagabile».

E per chi, come Michelori, ha la possibilità di giocare e allenarsi con lui, è un’iniezione di fiducia in più, quella che ti porta a pensare che non esistono avversari così tanto più forti da non poter essere battuti, americani compresi: «Mentre ci allenavamo nessuno di noi ha mai dato la sensazione di temere sul serio la squadra americana. Eravamo fisici, veloci, dotati di grande talento e motivati al massimo dall’idea che di lì a qualche giorno avremmo giocato davanti a tanti addetti ai lavori della Nba. E poi Dirk era uno spettacolo: guardarlo mentre tirava in fade-away, generando separazione dal suo diretto marcatore con il secondo passo dopo aver chiuso il palleggio, ci ha fatto capire che non c’era molto che loro avrebbero potuto fare per contenerlo. Anche solo per quello avremmo potuto giocarci le nostre possibilità».

Dubbi, quindi, non ce ne sono, non ci possono essere. Nonostante i quasi tre giorni di ritardo, il ragazzo di Würzburg parte comunque in quintetto: Nowitzki, l’olandese Daniel Gadzuric e il senegalese Souleymane Camara teoricamente compongono la frontline, ma Gamba decide di utilizzare Dirk come supporto al backcourt formato dall’australiano Matthew Nielsen e dal playmaker João Paulo Coelho per provare ad aggirare la pressione a tutto campo che gli americani porteranno prevedibilmente fin dalla palla a due. Donald «Don» Showalter, coach di Mid-Prairie High School nell’Iowa e per l’occasione allenatore di Team Usa, può infatti contare su elementi già pronti e proiettati in ottica Nba: ci sono Al Harrington, Rashard Lewis, Stromile Swift, Quentin Richardson e c’è, soprattutto, Ronald Curry da Hampton High School, che ha già detto sì alla proposta dei Tar Heels di North Carolina ed è un All American sia nel basket che nel football. E poi, per una contesa che alla lunga si sposterà sul piano fisico e atletico, è fondamentale poter contare su qualcuno che, anche fisicamente, sembra nato per poter giocare a basket: «Sotto quell’aspetto il suo era un materiale di prim’ordine» ricorda Gamba. «Al di là della statura e della grande mobilità, ad essere impressionanti erano le sue spalle: larghe, quadrate, solide. E poi i suoi gomiti: duri e appuntiti al punto giusto».

Nei primi tre minuti e mezzo, però, il piano partita del coach italiano pare essere già saltato. Gli americani hanno forzato tre palle perse degli avversari (a fine partita saranno 20) per sei facili punti sulle transizioni successive: il punteggio sul tabellone è 10-4 e la sensazione è che il divario sia destinato ad aumentare. Nowitzki, che fino ad allora ha avuto a disposizione un solo possesso in post alto con cui si è comunque guadagnato un viaggio in lunetta, appare piuttosto spaesato e con lo sguardo cerca istintivamente Geschwindner. Holger si è seduto proprio dietro la panchina di Gamba ma non può guidarlo come al solito: il coach italiano è infatti molto meno paziente di Peter Stahl e pare che già dopo pochi istanti dall’inizio dell’incontro abbia detto a George Raveling (storico uomo Nike dopo oltre trent’anni passati da allenatore Ncaa) di far tacere quel curioso signore dai capelli grigi che si stava comportando come il peggiore dei «genitori elicottero» durante le partite dei ragazzini. Tanto che ormai, ad ogni interruzione del gioco, le telecamere si spostano subito su quella zona del campo per immortalare quello che ormai è diventato uno sketch vero e proprio, in cui sembra quasi che Geschwindner stia cercando un modo per allenare la squadra di Gamba. Per di più senza fare nulla per non darlo a vedere: «In realtà non è che stesse provando ad allenare al posto mio, semplicemente incitava il suo giocatore, gli dava indicazioni su cosa fare, dove andare, come muoversi. Ma era comunque molto fastidioso e dopo un po’ mi sono arrabbiato sul serio perché quando alleni devi essere concentrato al cento per cento e con tutti i tuoi sensi sulla partita e non puoi permetterti alcun tipo di distrazione, soprattutto se arriva da qualcuno che è esterno al gruppo squadra» ricorda il coach.

Però Dirk ha diciannove anni e, soprattutto, negli ultimi quattro si era abituato alla rassicurante presenza a bordocampo di Geschwindner, che aveva sempre il suggerimento giusto per uscire dalle situazioni difficili. E quella lo è molto più di altre, solo che stavolta deve trovare il modo di venirne fuori da solo. «Se c’è una cosa che i tuoi avversari non possono e non devono fare è toglierti il coraggio di provare. Appena prendi la palla attacca il canestro, prova pure a schiacciare se puoi. E se ti buttano a terra tu rialzati e continua a giocare come se non fosse successo nulla». Questo era tutto ciò che il vecchio Holger era riuscito a dirgli prima che entrasse in campo. E da qui Nowitzki decide di ripartire.